L’ascension du « petit caporal »

Né en 1769 à Ajaccio, Napoléon Bonaparte fait ses études au collège militaire royal de Brienne dont il ressort artilleur. Lieutenant puis capitaine, il tente une expérience politique en Corse auprès du meneur indépendantiste Pascal Paoli. En 1793, il est nommé général après s’être illustré au siège de Toulon. En 1794, après la chute de Robespierre, dont il s’était rapproché, il reste sans emploi jusqu’à ce qu’il réprime, le 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795), une insurrection royaliste. Ce succès lui vaut de commander l’armée de l’intérieur puis l’armée d’Italie en 1796.

Grâce à une stratégie audacieuse, il parvient, malgré une armée inférieure en nombre, à vaincre successivement les Piémontais et les Autrichiens. À la bataille de Lodi, il est, comme souvent, au plus près de ses hommes. Cette proximité lui vaut le surnom de « petit caporal ». Il remporteensuite d’autres victoires, en particulier à Arcole (15-17 novembre 1796). Couvert de gloire, il part en Egypte en 1798 pour en revenir dix-huit mois plus tard. Les 18 et 19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799), il s’empare du pouvoir à la faveur d’un coup d’État et devient Premier consul de la République jusqu’en 1804.

Les princes de Monaco dans la tourmente révolutionnaire

Le 4 février 1793, la Convention nationale française annexe la Principauté de Monaco, formée du Rocher lui-même, de Roquebrune et de Menton. Les possessions des Grimaldi sont intégrées dans le département des Alpes-Maritimes. Les princes sont déchus et deviennent des citoyens français.

En tant qu’épouse d’émigré, la princesse Françoise-Thérèse (1766-1794), belle-fille du prince Honoré III (1720-1795) et nièce de l’ancien ministre de Louis XV Choiseul, figure parmi les derniers guillotinés de la Terreur. Son beau-père, ex-souverain devenu « ci-devant citoyen Goyon », est incarcéré plusieurs mois, mais, libéré, meurt dans son hôtel de Matignon, rue de Varenne.

Son petit-fils et héritier, le futur prince Honoré V, est un conscrit de 1798. Son réel baptême du feu a lieu en 1800 à Hohenlinden, où il est blessé. Il s’illustre au cours des batailles de Prenzlau et d’Eylau, obtient la Légion d’Honneur et le grade de capitaine en 1807.

La « boucherie affreuse » d’Eylau

La bataille d’Eylau (7-8 février 1807) oppose la Grande Armée de Napoléon aux Russes et aux Prussiens en Prusse orientale (province aujourd’hui partagée entre la Pologne et l’enclave russe de Kaliningrad). Dans un froid glacial, les combats sont acharnés et indécis. Une charge massive de cavalerie menée par le maréchal Murat sauve l’armée française du désastre.

Malgré d’énormes pertes des deux côtés (environ 50 000 morts et blessés), Napoléon revendique la victoire, mais sans gain stratégique décisif. Cette bataille annonce les difficultés de la campagne de Pologne. Quatre mois plus tard, il remporte, contre les Russes, la bataille de Friedland (14 juin 1807) avant de conclure la paix de Tilsit, en juillet, avec le tsar Alexandre Ier.

Le Dieu de la guerre

Dans La Chartreuse de Parme, Stendhal compare Napoléon à Alexandre et César. Avec près de 40 victoires et de nombreuses conquêtes, il peut prétendre au titre de successeur de ces grands conquérants.

Pour l’emporter, il mise d’abord sur la vitesse de déplacement de son armée. « Il fait la guerre avec nos jambes », disent ses soldats. Ses stratégies sont implacables. Il attaque souvent le point faible de ses ennemis, en coupant leur armée en deux, ou en les prenant à revers. Capable de concentrer ses forces en un point donné, il s’y trouve presque toujours en supériorité numérique.

Par ses ruses et tactiques, il triomphe à Arcole (1796), Rivoli (1797), aux Pyramides (1798), à Marengo (1800), Austerlitz (1805), Iéna (1806), Friedland (1807) et Wagram (1809). En 1812, il tente l’impossible pari de renverser l’empire russe. Après une désastreuse retraite marquée par l’épisode de la Bérézina, il est vaincu en Allemagne, puis sur le sol français, en 1814.

Un maître du temps et de l’espace

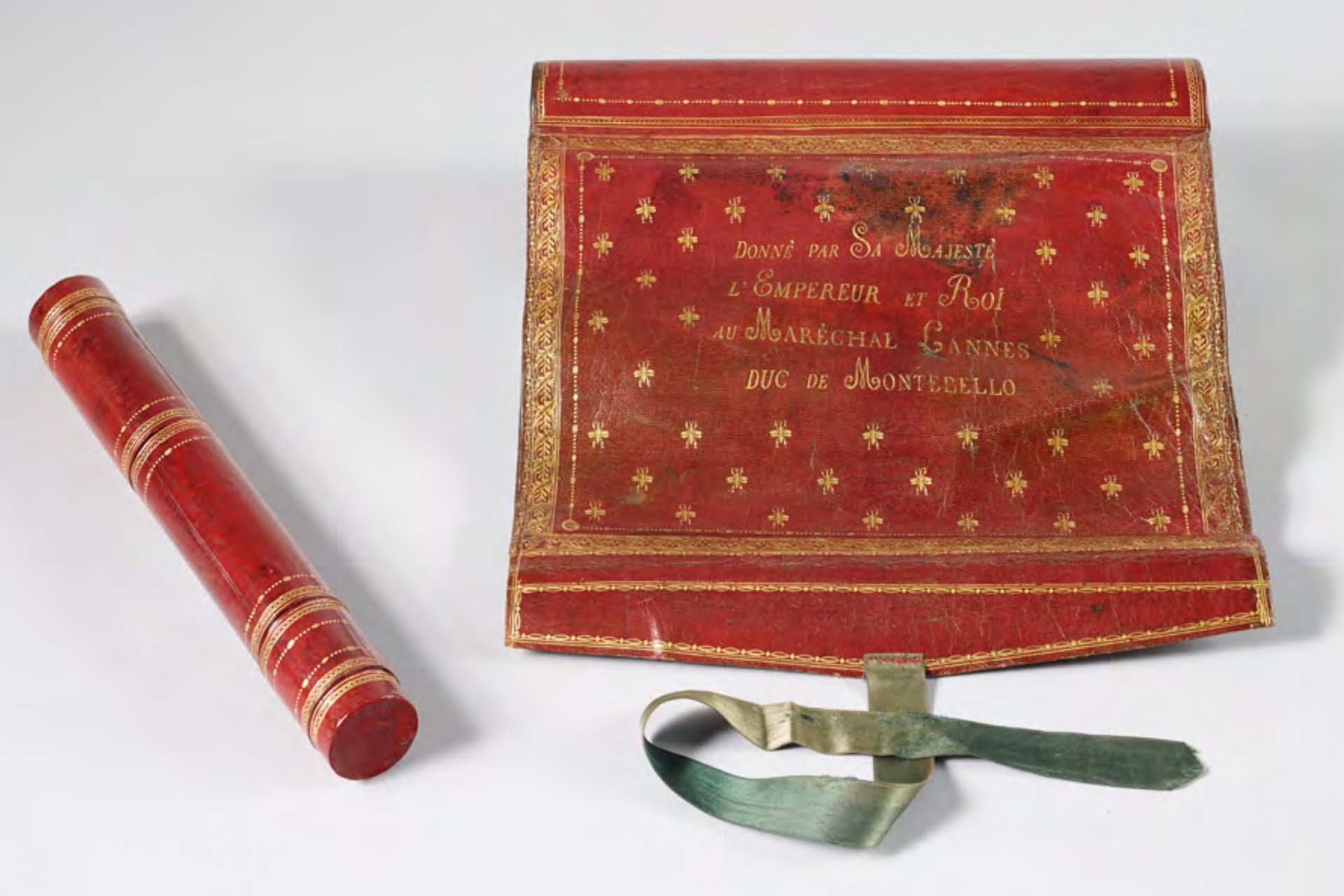

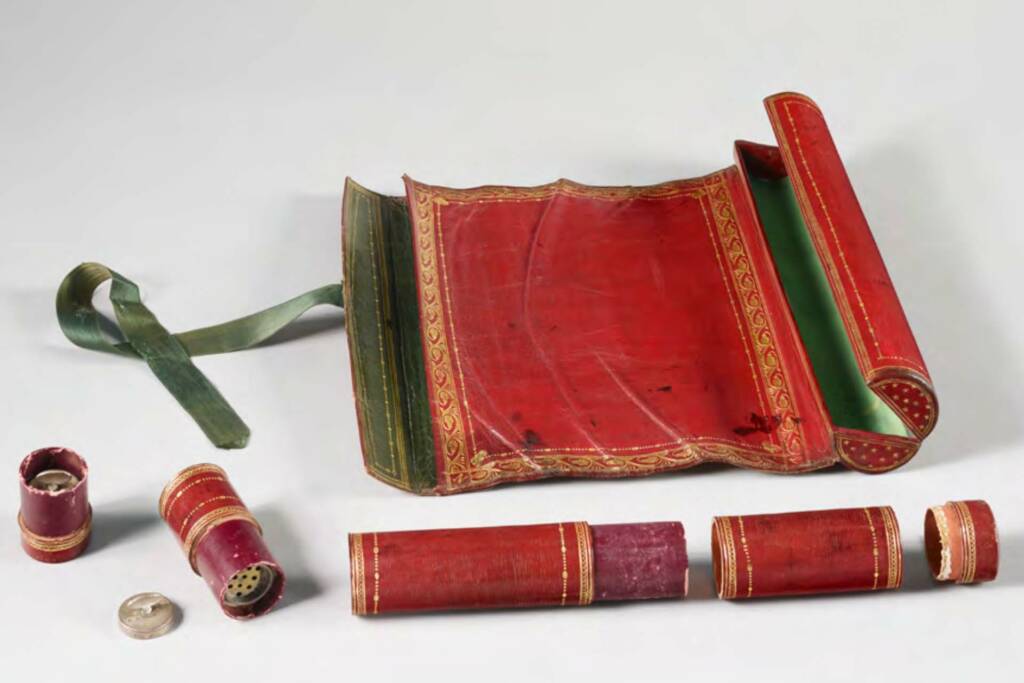

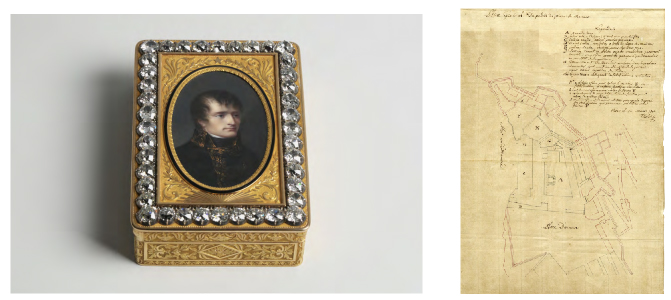

Napoléon excelle dans la maîtrise de l’espace grâce aux cartes, qu’il étudie minutieusement pour anticiper les mouvements ennemis et exploiter le terrain. Il les utilise pour planifier ses campagnes avec précision.

Également maître du temps, il s’appuie sur l’horlogerie pour synchroniser ses troupes et coordonner ses attaques avec une précision redoutable. Pour que ses généraux soient à l’heure sur les champs de bataille, il fait fabriquer un type de pendule, dite « officier », que l’on peut facilement emmener avec soi en campagne. Grâce aux mécaniques d’époque, il impose ainsi un rythme rapide, surprend ses adversaires et mène des batailles éclairs, alliant, pour dominer l’Europe, stratégie et rigueur.